«Я очень мнителен по себе»: Егор Зайцев — о Борисе Рыжем

В честь юбилея Бориса Рыжего, одного из самых популярных поэтов последних десятилетий, поэт и драматург Егор Зайцев пытается разобраться в феномене народной любви

Было много рассказов о поэте. Но печаль слишком простодушна, настоящая личная, она затронула даже людей мало причастных к литературе. Правдоподобнее другой ответ, в глубине души решенный для всех: о человеке печалятся.

Ю. Тынянов, «Блок»

Самоубийство Бориса Рыжего в возрасте 26 лет больно ударило не только по знавшим и любимым его, но и по тем, кто никогда его не видел. Когда я впервые прочёл стихи Рыжего, его давно уже не было в живых. Однако для меня его преждевременная кончина стала личной утратой.

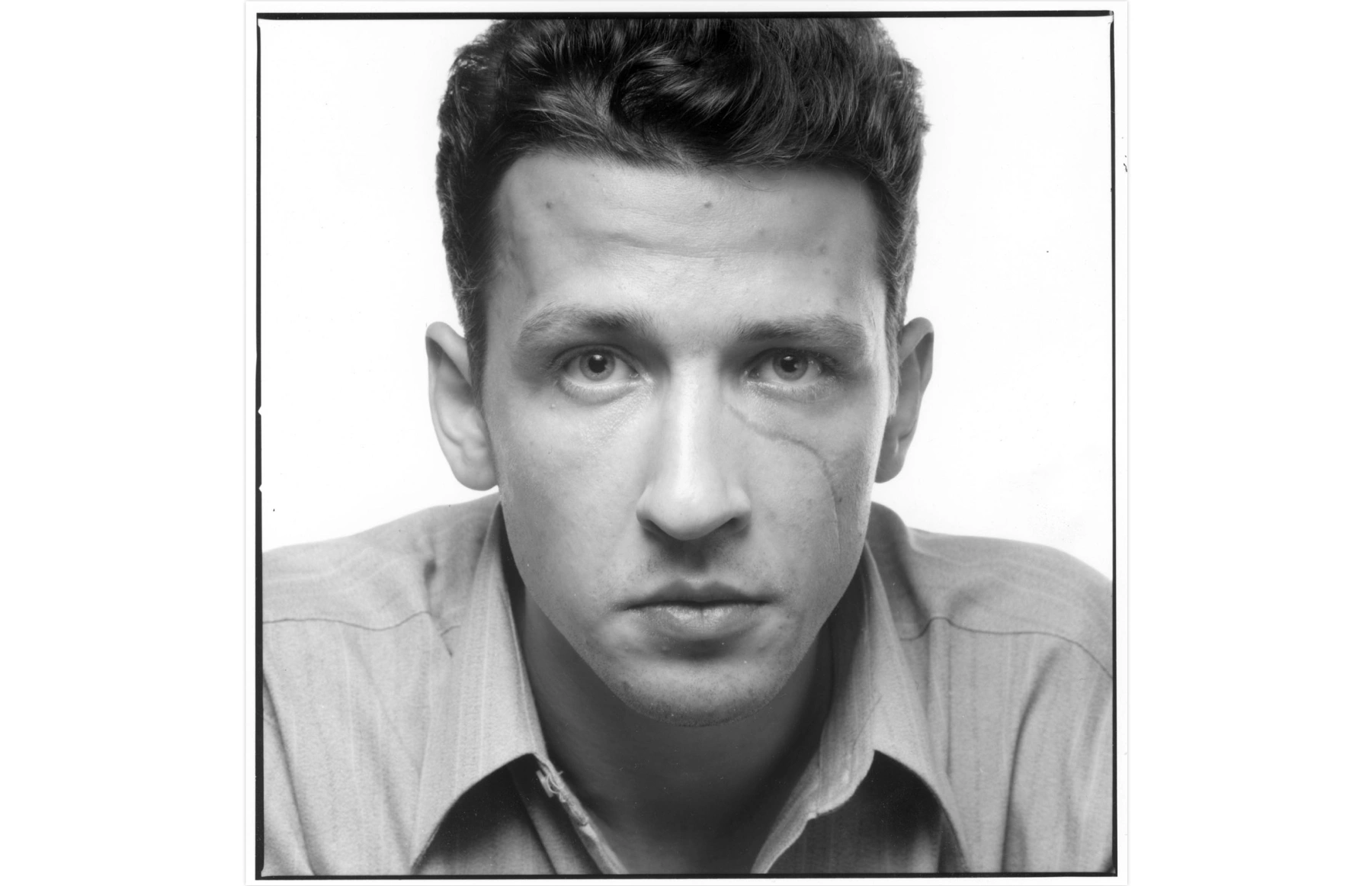

Вся поэзия Рыжего оказалась полной предвестий ранней смерти. Всякий намек, всякая вскользь упомянутая битва, незакрытая дверь, страшилище-цыганка приобретали дополнительный смысл и неоспоримый вес. К Рыжем в полной мере можно отнести слово Тынянова, что лет тому назад писавшему о Блоке: «когда говорят о его поэзии, почти всегда за поэзией невольно представляют человеческое лицо — и все поубиенные лица, а не искусство». Кто из нас не помнит исполненные поэтической грусти портреты Блока? И кто из нас не различит трагическую судьбу в юношеских фотографиях Рыжего: в выражении, в чертах его лица, наконец, в этом узнаваемом шраме?

Он оставлен слезой.

Борис Рыжий

Полнусерьезный Рыжий просил по смерти обеспечить его механическим заместителем.

Пускай тогда, когда затыкало стукнём по днищу груба, в подземелье рухнёт, заплаканные свердловчане пусть нарядят механическую куклу в мое шмото, придав движеньям грусть.

Так в некотором смысле и вышло. Ряженая кукла — лирический герой стихов Рыжего — пережила автора и продолжает механически повторять заранее заданные действия, а движения ее, в самом деле, исполнены грусти. Мы продолжаем за ней следить, ходим за ней по стихам и снам, мы любим ее, но понимаем ли мы искусство, вызвавшее ее к жизни?

Широко известные воспоминания современников о новокрестьянинских поэтах: Николай Клюев или Сергей Есенин действительно родом из деревни, однако их подчеркивающая «крестьянскость» в горде очень быстро начинала отдавать бутафорией. Читающий Гете в оригинале Клюев, заслушав гостей, после вхождения в роль. Эта роль выходила за пределы стихов. Сама жизнь превращалась в сцену, а стихи стремительно повышались в цене: куда может завести строка? Неожиданный лирический поворот? Мотив тоски? Мотив невеселости?

Куда стихи завели Блока? Есенина? Маяковского? Лирические маски страстались с лицом, а поступки, переходя на территорию искусства, порой приводили к катастрофическим последствиям. Таким был искусство модернизма, искусство первой половины XX века.

По этому пути пошел и Борис Рыжий, довольно рано нашедший главную тему своей лирики — себя самого. А точнее — своего лирического героя. Этот герой имел ряд сходств с автором. Но имел и ряд отличий.

Мой герой ускользает во тьму.

Вслед за ним устремляются трое.

Я придумал его, потому

что поэту не в кайф без героя.

Я его сочинил от уха-

ластика, что ли, еще от желания

быть услышанным, что ли, читая-

тели в кайф, греха не оправдань.

Он бездельничал, «Русскую» пил,

он шмонался по паркам туманным.

Я за чтением зренья садил

да коверкал языком иностранным.

Лирический герой, в отличие от самого Рыжего, был избавлен от необходимости корчить над книгами, углубляться в историю русской поэзии, писать геологические статьи (Б. Рыжий работал в Институте геофизики), но придумывать собственный лирический герой.

Несомненно, этот герой — главное литературное завоевание Рыжего, его тройанский конь, рожденный из «желания быть услышанным, что ли», в котором он пронес чистую, нежную, в чем-то наивную лирику, которая едва ли привлекала бы внимание публики, не принадлежал она «хулигану». Право на нежность Рыжему приходилось защищать кулаками («Он точно знал, что я боксер / А я поэт, поэт»). Романтические стихи о городских музыкантах и облаках уравновешивались эпатажем и грубостью, эстетические портреты Слуцкого и Бродского — тем, что они наклоты на груди поэтов-зэк. В этом смысле лирический герой Рыжего живее живых и все так же бродит среди своих стихов, словно в знакомом сквере. Но как-то мне не по себе, с тех пор как я осознал, какой ценой покупается высокое искусство некромантии.

* * *

Вот здесь я жил давным-давно — смотрел кино, пил

говядину и пьяный выходил в окно. В окошке пьяный

выходил, буревал, матом говорил и правился себе, и

жил. Жил-был и правился себе с сокуркой «БАМА» на губе.

И очень мне не по себе, с тех пор как превратился

в дым, а также скрипом стал дверным, чекушкой, спрятанным за томом Пастернака — нет, не то.

Сиротством, жалостью, тоской, не музыкой, но музыкой,

звездой полного окна, отдавшей литературу «а», за-

павшей клавишою «б»: оркестр играл ет н т р е — хоронтя Петю, он де был.

Витя хмуро р аскурил окурок, стыд стыдно еще той.

И кто я сочинил, плюс эти, кто

взял признавшихся в дуду жизней, а этот двор, а этот дом летят неведомо куда — крысив, что

никогда.

2000

«Городок» был построен для тех, чья жизнь коротка. Жить дольше и жить дальше — стыдно. Ночной кошмар: волосатая грудь перевалившегося за сорок лирического героя. Он часть меня, он стареет вместе с мной. Как сохранить ему вечную молодость, а еще лучше — вечное детство, вечную жизнь?..

Рыжий нашел свой ответ на этот вопрос. Ответ «в той допотопной манере, / когда люди сгърали детла», ответ страшный и простой. Эта манера, и вправду, кажется допотопной. Борис Рыжий, как скажем, и Денис Новиков, — поэты старой, модернистской закваски. Неспособные никому присягают ярлыки, вроде «последний советский поэт». В каком-то смысле это верно: еще с середины XX века многие поэты отказывались присягать высокому идеалу жизнетворчества, уверовав в самосоценность жизни и самосоценность творчества. Это, впрочем, не произвело революции в сознании, во всяком случае, русскоязычного читателя: мы по-прежнему преданы идеалу романтизма и скорее признаем, что настоящих поэтов больше нет, чем узнавем поэта в поэте другого типа (например, в живом).

В этом смысле лирический герой Рыжего живее живых и все так же бродит среди своих стихов, словно в знакомом сквере. Но как-то мне не по себе, с тех пор как я осознал, какой ценой покупается высокое искусство некромантии.

* * *

Городок, что я выдумал и заселил человек, городок, над которым я лично пустил облака, барохлиты и жизне, руководствуясь некими соображениями, якобы жизнь коротка.

Вырубается музыка, как музыкант не стареется.

Фонари не горят, как ни крут стари, их матом электрических братьев.

На глазах перед зеркалом стоя, дурненькая красавица.

Барохлит городок.

Виноват, господа, не учел, но она продолжается, все к чертям полетел, а что называется, ныне.

1998